第五屆「紅樓夢獎」首獎作品

香港:天地圖書﹙2012年﹚

台灣:大田出版﹙2012年﹚

|

首獎作品評介

黃碧雲《烈佬傳》的題材是描繪香港最底層的、最邊緣的一群人,包括吸毒的、黑道的、偷竊的、賭博的、半輩子在監獄蹲的那群人。由一九五零年代寫到二十一世紀初。地點圍繞在灣仔地區和各個監獄。主要人物「我」十一歲就離家出走,十三歲就加入幫派、還吸毒、賭博、販毒、作扒手的少年。在那底層社會打滾一生。他是一個平凡人,但敢於接受命運。因為本性善良,常懷助人之心,到了六十歲終於戒毒成功,被朋友接受,融入社會正常的生活,並且擔任社會工作的義工,幫助別人戒毒。他對命運的承受力,他的苦盡甘來,皆令人動容。黃碧雲一反其以前作品中馳騁的想像語言和暴力美學,在此小說中呈現極其收斂、理性、簡約的風格,以悲憫的心情呈現煉獄中的眾生。

第五屆「紅樓夢獎」決審委會員主席

鍾玲教授 |

|

作者簡介

黃碧雲,1961年生於香港。香港大學社會科學院犯罪學系犯罪學碩士,香港大學專業進修學院法律專業文憑。曾任新聞記者,為合格執業律師。曾獲得第三屆、第六屆及第十二屆香港中文文學雙年獎小說獎、第四屆香港中文文學雙年獎散文獎、第六屆香港書獎、《亞洲週刊》2012年度十大小說、黃碧雲-《號外》「創想生活獎2012-文學」、第一屆香港藝術發展局文學新秀等等,並且多次入選台灣文學小說選集。

|

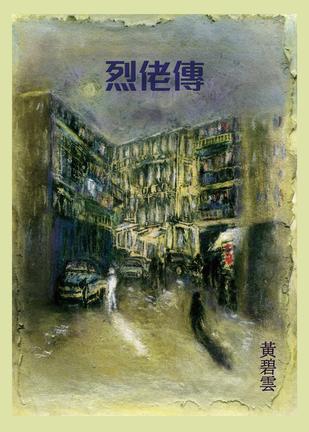

(作者自畫像﹚ |

**********************************************************************************

黃碧雲於頒獎禮上發表之得獎感言全文

文學的權力與自由精靈的懷疑與否定 黃碧雲

謝謝紅樓夢獎評審很寬容的給《烈佬傳》這樣卑微的一本小書,這個重要的獎項。

或者因為在香港成長受教育,而且在香港生活的緣故,我從來不覺得文學是甚麼一回事,不過小時喜歡讀,有能力時便寫。

我們從來不會以為自己有甚麼影響力或權力,書賣得很少,讀者很少,金錢的回報很微薄,也沒有甚麼社會地位。每次被問及職業,我都感到羞愧而不敢作答。後來索性答,無業。在香港寫作,從來不是一個職業。

寫作是娛樂嗎?如果每天早上六時起來寫,做一下別的事,又繼續寫,偶然出去一下,急忙回家,好像有嬰孩等吃,不能不回;這種娛樂,恐怕很多人都吃不消。

寫作是使命?我們都羞於承擔。但覺得有必要一寫,可能就是使命。

更確切的說,寫作是呼喚,而且無可逃避,跑到甚麼國家,躲在甚麼房間,不寫了不寫了,突然有一句,坐下,便寫。

寫一二千字,扔掉,三四千字,讓我再想想。

讀書,去圖書館找資料,訪問。回來想想,再寫,這一次,四五萬字,扔掉。去探訪,做一下義工吧,為他們做點讀書小組,小說寫也好,不寫也好。我沒想過一定要寫。

靜下來,又寫。這一次,寫成一本書,但不覺得對,沒有那種「就是這樣的了」的感覺。放下,去一下甚麼國家,做一下甚麼別的事,繼續去探訪。我要了解人,了解他們的現實。我不覺得對,因為我沒很了解。

又再試。第二稿,比較好,不夠好。

《烈佬傳》寫了出來,我就將它忘記。作品對作者而言,生命只在房間。離開了作者的房間,對作者來說,作品已經完成,與我無關。

作品屬於讀者。《烈佬傳》寫得這樣淺白的小書,它可以屬於任何識字的人。可能不算是文學作品,我覺得很好。

文學是開放的,沒有門檻,任何人都可以進來。我第一次去到巴黎,我很年輕,最令我驚異的事情,是在地車睡覺的流浪漢,躺著看沙特的一本小說。或者記在心,我會想,如果流浪漢都會看我的小說,就好了。

因為我當初寫作,我想是因為反叛。我無法改變世界,我起碼可以創造一個世界,而我在其中,成為自由精靈。

這種寫作,不是高高在上,萬人景仰的。我希望我的讀者是失意的人,失敗的人,有缺陷的人,而書本,給這些人安慰和力量。正如我在前人的書本,得到安慰與力量。去認清自己的缺陷。

文學它有粗野的生命力。八十年代我回到中國,青年寫詩都是用手寫油印,自己釘裝,在朋友之間傳閱。我回到香港,有人寄這些地下詩給我,我捧在手中,捨不得閱讀。粗野文學,令人快樂。

因此我不認為,文學應該是艱深的,雖然我也寫過難讀的作品,那是我沒有約束自己的緣故;連以難讀見稱的哲學家康德,都說「每一部哲學著作都該通俗流行、為大眾接受;如果哪本哲學著作不是這樣的話,那它就有可能是在貌似高深的辭令迷霧之下,隱藏了一派胡言。」較後的叔本華同樣認為「沒有甚麼事情比寫出無人能懂的東西更加容易,而以人人都可以明白的方式,表達出重要、深奧的思想則是最困難不過的。令人費解的文字是與無知和缺乏理性緊密相關的。」當然,小說比哲學寬容,因此艱深難懂的小說,未必不是文學作品。

作品離開房間,就是已出之物,也就是公物。它的命運,與作者的關連很少。一本被扔去回收,很多本轉來轉去,或有賣來賣去都賣不出,成為殺人兇手,砸死人。

有很少數的作品,被有權力編寫文學史的人閱讀,並且正名:這就是文學作品。幸好在正名之先,作品已經被好些不明所以,只因為喜歡的人閱讀。

正名有它的機制:學校、評論、成名作家的喜好、獎項。雖然我認為,文學最忠誠可靠的辨識者,是時間,也就是,世世代代的讀者。不是很多文學作品可以經得起世代的閱讀。留下來的,是我們文明的寶藏。每次我讀到喜歡的古典作品,總會驚嘆:能寫的,都寫了。陳情記述的,能寫得比《史記》?言辭綺麗,豈及《楚辭》?內心獨白,能寫得像莎士比亞那麼盡?

正名甚至不是進入時間競賽的入場券。我相信一百年之後,今日被稱為文學作品的,仍然有讀者的,非常少。但我們已經不在,因此不重要。

人有能力認識我們生活經驗以外的事情,讓我們謙遜,也不得不謙遜。

作品的生命,離開作者之後,依靠的是讀者,包括有評論與話語權的讀者。我想作品和人一樣,都在一個走向死亡的過程,正名讓作品死亡的過程減慢,如果作品本身有這樣的生命力,有機會生存下來,我不敢說成為經典,我從來沒想過會成為經典。

正名機制,超越個別作品,讓文學更新甚至重生,十九世紀法國俄國的寫實主義小說,到二十世紀,為比較抽象的西方現代主義作品所替代,拉丁美洲小說於下半世紀冒起,算是打破歐洲為中心的局面。我們要閱讀並非自己生活範圍接觸到的作品,只能依賴正名機制。

即是說,正名機制擁有塑造歷史素材的權力。作品原來只是可以給流浪漢閱讀,忽然得勢。

權力與自由,互相排斥。並不是說,擁有權力的人就有自由,相反,權力愈大,尤其是政治權力,個人所受到的限制與反擊也愈大。我們都讀過馬奎斯寫獨裁者的寂寞,我曾經訪問過的一個前港督,他每個星期日都去行山,因為他說,沒有一個可以說話的人,只好去行山。有權力的人,連講一句真心相信的說話,都要思前想後。我從來不羨慕有權力的人的生活。

在香港,擁有經濟權力的人,看來有較大的人身自由。怪不得很少人願意從政。

文學權力,一旦擁有,會否傷害自由精靈?

一個重要的獎項,評論,讀者喜好,原來會將作者,這自由自在,無人理會的寫作人,變成作家,會影響他人,並且在社會有發言權的人。這一點我拒絕去承認,因此不大有意識。

但我會寫。寫作本身,到今時今日,仍然非常純粹,不受任何權力或寫作之外的考慮誘惑。精靈只在自由的空間才會呈現浮游。

精靈來到這自由的邊界,會稍一停留,問,這是你嗎?你會不會迷失?你要走得多遠?你可以對抗整個世界嗎?

只要我寫,讀者會累積,即使我不接受獎項,我仍然無法逃避我擁有的權力:作品為人閱讀,我作為個人的言行,會影響他人,或好或壞。

無法逃避的事情,面對它。

獎項是榮耀,獎項將作品正名為文學,給予作者個人權力,成為作家,這榮耀也是責任。得到這個獎項,我聽到一些對我個人的批評;對作品的批評,很正常,作品能引起討論,我覺得是作品的光榮,但個人受到月旦,我覺得因為這個榮耀,令到他人對我的道德期望更高。

作者可以飄忽不定,作家卻要言行一致。並且當人心混亂的時候,作時代的良知。

我大概已經到了負責任的年紀。並且因此而意識:有重量的自由。自由精靈,輕省飄浮,不停留,責任有根,將個人紮定於地。這亦體現了,自由的道德制約。

張力來自相反方向的努力:升高,著地;飄浮,確定。寫作的時候,我仍然是那個自由精靈,但面對社會的時候,我必須是一個以良知行事的公民,謹言慎行。正如我較早前所說,獎項效應很快便過去,獎金我會用來做下一本書的資料搜集的旅費,也會用光,但我感謝這個獎項,讓我意識到自己的限制與責任,我戰戰兢兢,但也鬥志高昂,向著我下一作品,向著我人生的其他困難,行使自由意志,也承擔責任,無畏前行。

**********************************************************************************

決審委員評語節錄

《烈佬傳》以一個古惑仔的自述,將一群「黑暗的孩子」生存的空間,轉化為邊緣人物毒海生涯的時間和命運,乃將都市的(灣仔)地方誌轉換為小說,香港六十年滄桑變遷的許多歷史大事件毫不起眼地隱伏其中,小說遂也爲「飄搖之島」的「此處」描圖立傳了。「烈」是黃碧雲的生命哲學或歷史哲學。「以輕取難,以微容大,至烈而無烈」,烈佬們的「烈」,不在幫派江湖的暴力摧殘,也不在法律機器的規訓教化,而在他們以一己必壞之肉身,面對命運時的坦然夷然。黃碧雲捨棄自己發展得非常成熟的文學風格,堅決刪略抒情和主觀形容詞,將情節簡化到只剩下日常對話和動作。這部小說的匠心獨運,是將粵語口語精心提煉爲平實、結實、表現力內斂的文學語言,從敘述層面賦予「不識字的口述者」以主體身分和尊嚴。《烈佬傳》是黃碧雲繼《烈女圖》之後更上層樓的又一傑構,是對世界華文小說的一大貢獻。

香港浸會大學榮譽教授

黃子平教授

嚴格遵守虛構的紀律,在自定的形式裏極盡想像,那就是自述者的角度來實現敍事人的認識——一個無自覺性的生命如何向茫然虛空中汲取存在的理由,而逐步被時間和社會馴服,走入規範,以此,展現文明對荒蠻的收伏,修剪去旁枝錯節,釐清混沌,宏大主流,那些細碎的個體的性質,亦湮滅其中,成為歷史的沉渣。黃碧雲只能在紙上留下印記,紀念它們曾經的生動,冷暖自知,在正史之外開闢另一章,這不就是小說家的妄念嗎?

第四屆「紅樓夢獎」首獎《天香》作者

王安憶教授