第六届「红楼梦奖」首奖作品

台湾:城邦文化事业股份有限公司麦田出版事业部(2015年)

|

首奖作品评介

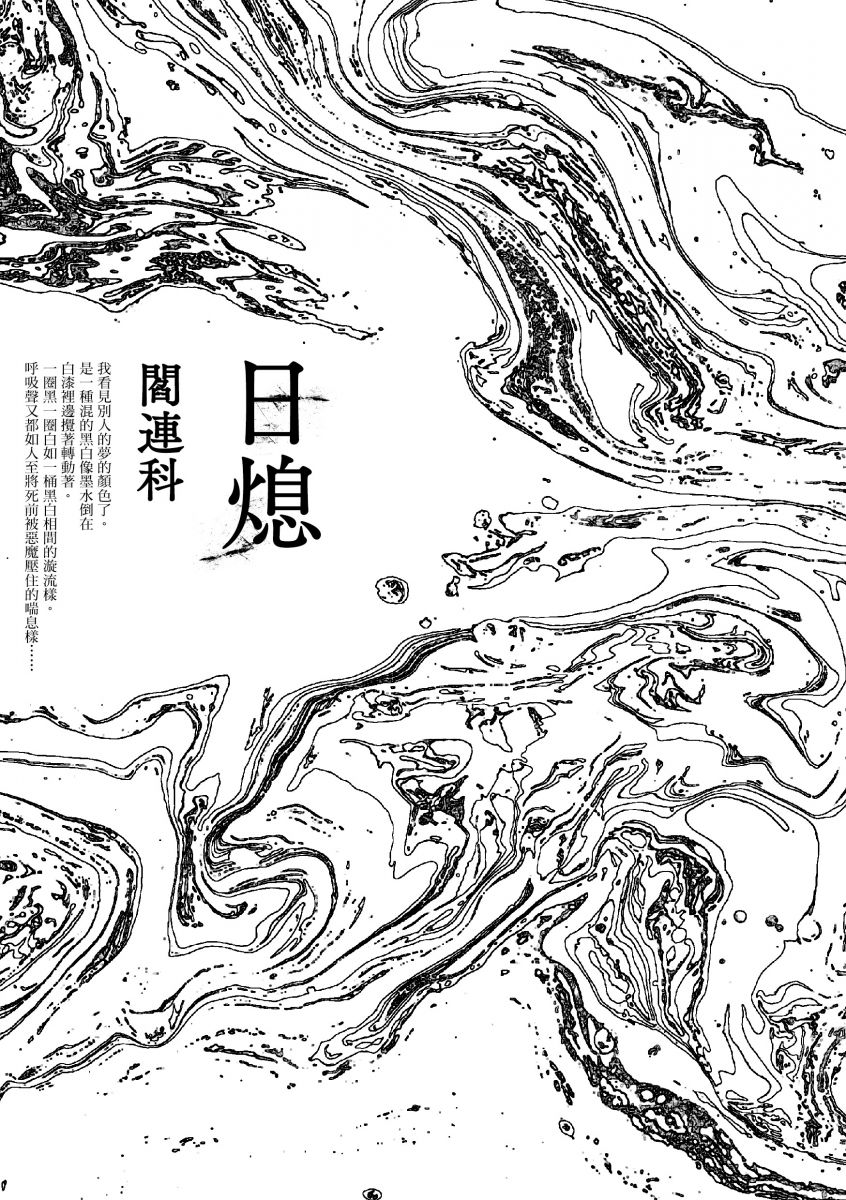

酷热的八月天,麦收季节,一夜之间,梦游症如瘟疫般蔓延于伏牛山脉的皋田小镇内外。原本平常日光中隐伏的欲望,在鬼影憧憧的人群中爆发为荒诞不经的复仇、抢掠和「李闯式起义」,——以及匪夷所思的自我救赎。以中原大地的「死亡仪式」(葬丧传统及其「变革」)为发端,小说展示了道德秩序和价值的大面积崩坏,一直扩展到「日头死掉,时间死掉」的末日奇观。永远的黑夜意味着梦游瘟疫的永无休止,意味着末日救赎的无望。小说藉由叙事结构的安排,对历史时间的扭曲和现实的变形,把小说提升到超越语言的层面。无言之隐,泣血之痛,连文本中的那位作家「阎伯」也只能希冀自己可在梦游中与之相逢。 阎连科以一个十四岁的乡镇少年作为视角和叙述者,发明了一种如泣如歌的具有音乐节奏的叙述语言,以繁密丰富的比喻重复地「叨叨」着,向失去了灵感的作家,向虚空,向高天诸神呼号,言说这不可言说的、似醒非醒似梦非梦的「世界黑夜」。阎连科坚韧而又充满爆发力的文本实验,再次给华文世界的文学读者,带来令人颤栗的阅读惊喜。 作为「命定感受黑暗的人」,凝视时代的黑暗的光束,阎连科蘸着时代的黑暗书写了一部堪称当代经典的华文杰作。

香港浸会大学中文系荣誉教授

黄子平教授 |

|

作者简介

阎连科,1958年出生于中国河南省嵩县,1978年应征入伍,1985年毕业于河南大学政教系、1991年毕业于解放军艺术学院文学系。1979年开始写作,主要作品有长篇小说《日光流年》、《坚硬如水》、《受活》、《为人民服务》、《丁庄梦》、《风雅颂》、《四书》、《炸裂志》、《日熄》等十余部;中、短篇小说集《年月日》、《黄金洞》、《耙耧天歌》、《朝着东南走》等十五部,散文、言论集十二部;另有《阎连科文集》十七卷。是中国最有影响也最受争议的作家。曾先后获第一、第二届鲁迅文学奖,第三届老舍文学奖和马来西亚第十二届世界华文文学奖;2012年入围法国费米那文学奖和英国国际布克奖短名单。2014年获捷克卡夫卡文学奖。2015年《受活》获日本「推特」文学奖,2016年再次入围英国国际布克奖短名单,同年《日熄》获香港红楼梦文学奖。其作品有日、韩、越、法、英、德、意大利、西班牙、以色列、荷兰、挪威、瑞典、捷克、塞尔维亚等二十多种译本,已在二十多个国家和地区出版外文作品七十多本。2004年退出军界,现供职于中国人民大学文学院,为教授、作家和香港科技大学冼为坚中国文化客座讲授。

|

|

**********************************************************************************

阎连科于颁奖典礼上发表之得奖感言全文

因为卑微,所以写作——「红楼梦奖」授奖演讲辞

女士们、先生们、同学们及尊敬的评委:

在这个庄重的场合、庄重的授奖活动中,请允许我首先说一个真实的故事:不久之前,我在香港的科技大学以教书的名誉,有了一段海边的天堂生活。五月的一天,夜里熟睡至早上五点多钟,正在美梦中沉浸安闲时,床头的手机响了。这一响,我愈是不接,它愈是响得连续而急凑。最后熬持不过,只好厌烦地起身,拿起手机一看,是我姐姐从内地——我的河南老家打来的。问有甚么事情?姐姐说,母亲昨天夜里做了一个梦,梦见你因为写作犯了很大的错误,受了严重处分后,你害怕蹲监,就跪在地上求人磕头,结果额门上磕得鲜血淋漓,差一点昏死过去。所以,母亲一定让姐姐天不亮就给我打个电话,问一个究竟明白。

最后,姐姐在电话上问我,你没事情吧?

我说没事,很好呀。

姐姐说,真的没事?

我说,真的没事,哪儿都好。

末了,姐姐挂了电话。而我,从这一刻起,想起了作家、文学和写作的卑微。——从此,「卑微」这两个字,就刀刻在了我脑络的深皱间,一天一天,分分秒秒,只要想到文学,它就浮现出来,不仅不肯消失,而且是愈发的鲜明和尖锐,一如钉在砖墙上的铁钉,红砖已经腐烂,锈钉却还鲜明的突出在那面砖墙上。直到七月中旬,我因访从美国回到北京,时差每天都如脑子里倒转的风轮,接着,又得到《日熄》获得「红楼梦奖」的消息,于是,就在不息的失眠中,不息地追问一个问题:曹雪芹为甚么要用毕生的精力,竭尽自己的灵魂之墨,来写这部旷世奇书《红楼梦》?真的是如他所说,是因为「一技无成,半生潦倒」,才要 「编诉一集,悦世之目、破人之愁」吗?如果是,在他这种「悦世之目、破人之愁」的写作态度中,就不仅丝毫没有文学的卑微,而且,还有着足够的信心,去相信文学的尊严和它的坚硬与崇高。

可是,今天的作家,除了我们任何人的天赋才情,都无法与曹雪芹相提并论外,谁还有对文学的力量、尊严怀着坚硬的信任?谁还敢、还能说自己的写作,是为了「悦世之目、破人之愁」?当文学面对现实,作家面对权力和人性极度的复杂时,有几人能不感到文学与作家的虚无与卑微?作家与文学,在今天的中国,真是低到了尘埃里去,可还又觉得高了出来,绊了社会和别人前行的脚步。

今天,我们在这儿谈论某一种文学,谈论这种文学的可能,换一个场域,会被更多的人视为是蚁虫崇拜飞蛾所向望的光;是《动物庄园》里的牲灵们,对未来的忧伤和憧憬。而且,今天文学的理想、梦想、崇高及对人的认识——爱、自由、价值、情感、人性和灵魂的追求等,在现实中是和所有的金钱、利益、国家、主义、权力混为一谈、不能分开的。也不允许分开的。这样,就有一种作家与文学,在今天现实中的存在,显得特别的不合时宜,如野草与城市的中央公园,荆棵与都市的肺部森林,卑微到荒野与远郊,人们也还觉得它占有了现实或大地的位置。当下,中国的文学——无论是真的能够走出去,作为世界文学的组成,还是雷声之下,大地干薄,仅仅只能是作为亚洲文学的一个部分,文学中的不少作家,都在这种部分和组成中,无力而卑微地写作,如同盛世中那些「打酱油的人」,走在盛大集会的边道上。于国家,它只是巨大花园中的几株野草;于艺术,也只是个人的一种生存与呼吸。确实而言,我们不知道中国的现实,还需要不需要我们所谓的文学,不知道文学创造在现实中还有多少意义,如同一个人活着,总是必须面对某种有力而必然的死亡。存在、无意义,出版的失败和写作的惘然,加之庞大的市场与媒体的操弄及权令、权规的限制,这就构成了一个作家在现实中写作的巨大的卑微。然而,因为卑微,却还要写作;因为卑微,才还要写作;因为卑微,却只能写作。于是,又形成了一个被人们忽略、忽视的循环悖论:作家因为卑微而写作,因为写作而卑微;愈写作,愈卑微;愈卑微,愈写作。这就如堂吉诃德面对西班牙大地上的风车样,似乎风车是为堂吉诃德而生,堂吉诃德是为风车而来。可是意义呢?这种风车与堂吉诃德共生共存的意义在哪儿?!

难道,真的是无意义就是意义吗?

记得十余年前在长篇小说《丁庄梦》和《风雅颂》的写作之初,面对现实与世界,我是经过自觉并自我而严格的一审再审,一查再查,可今天回头来看这些作品的写作与出版,到底还有多少艺术的蕴含呢?

《四书》、《炸裂志》、《日熄》,这一系列的写作与出版,阅读与批评,争论与禁止,其实正构成了作家与现实如堂吉诃德与风车样无休止的对峙、妥协;再对峙、再妥协;再妥协,再对峙的写作关系。可到事情的尾末,不是风车战胜了堂吉诃德,而是堂吉诃德战胜不了自己的生命。战胜不了艺术与时间的残酷。是作家自己,怀疑自己文学中艺术量存在的多寡与强弱。事情正是如此,风,可以无休止地吹;风车,可以无尽止地转,而堂吉诃德,终于在时间中耗尽了生命的气力,交械给了风车和土地。生命在时间面前,就像落叶在秋风和寒冬之中;而艺术,在时间和大地面前,就像一个人面对坟墓的美丽。如此,在这儿,在世界各地,我总是面对某种文学的艺术,默默含笑,诚实而敦厚地说:现在,中国好得多了。真的好得多了。若为三十多年前,你为文学、为艺术,写了「不该写」的东西,可能会蹲监、杀头,妻离子散,家破人亡。而今天,我不是还很好的站在这儿吗?不是还可以领奖、游览和与你们一块说笑、吃饭并谈论文学与艺术吗?

请不要说我这是一种阿Q精神,甚至也不要说是堂吉诃德的收获。我清晰的明白,这是一种写作对一种卑微的认识,对卑微的认同。更重要的,是我和我的文学,对卑微的认领——自我而主动的认领!希望通过自我、自觉的认领,可以对卑微有些微的拯救,并希望通过被拯救的卑微,来拯救自己的写作;支撑自己的写作。在这儿,卑微不仅是一种存在和力量,还是一种作家与文学存在的本身。因为卑微而写作,为着卑微而写作;愈写作愈卑微,愈卑微愈写作。事情就是这样——文学为卑微而存在,卑微为文学的艺术而等待。而我,是卑微主动而自觉的认领者。卑微,今后将是我文学的一切,也是我生活的一切。关于我和我所有的文学,都将缘于卑微而生,缘于卑微而在。没有卑微,就没有我们(我)的文学。没有卑微,就没有那个叫阎连科的人。卑微在他,不仅是一种生命,还是一种文学的永恒;是他人生中生命、文学与艺术的一切。

在《一千零一夜》中那则着名的「神马」的故事里,神马本来是一架非常普通的木制马匹,可在那人造木马的耳后,有一颗小小的木钉,只要将那颗木钉轻轻按下,那木马就会飞向天空,飞到远方;飞到任何的地方。现在,我想我的卑微,就是那颗小小的木钉;我的文学,可能就是能够带我飞向天空和任何一个地方的木马。当我没有卑微的存在,当我的卑微也一并被人剥夺,那么,那个木马就真的死了,真的哪也不能去了。所以,我常常感谢卑微。感谢卑微的存在;感谢卑微使我不断地写作。并感谢因为写作,而更加养大的那个作家内心那巨大的卑微。这个卑微,在这儿超越了生活、写作、出版、阅读,尤其远远超过了我们说的现实与世界、权令和权规的限制及作家的生存,而成为一个人生命的本身;成为一个作家与写作的本身。它与生俱来,也必将与我终生同在。也因此,它使我从那飞翔的神马,想到了神马可至的另外一个遥远国度的宫殿。

有一天,皇帝带着一位诗人(作家)去参观那座迷宫般的宫殿。面对那结构复杂、巍峨壮观的宫殿,诗人沉吟片刻,吟出了一首短诗。在这首短极的诗里,包含了宫殿的全部结构、建筑、摆设和一切的花草树木。于是,皇帝大喝一声:「诗人,你抢走了我的宫殿!」又于是,刽子手手起刀落,结果了这个诗人的性命。就在这则《皇宫的寓言》里,诗人或作家的生命消失了。 可是,这是一则悲剧吗?不是。绝然不是!这是一出悲壮的颂歌。歌颂了诗人的才华、诗人的力量和诗人如同宫殿般壮美的天赋。而我们呢?不要说一首短诗,就是一首长诗,一部长篇,一部浩瀚的巨制,又怎能包含整个宫殿或现实世界中哪怕部分的瓦砾和花草呢?

我们的死,不死于一首诗包含了全部的宫殿,而死于一百首诗,都不包含宫殿的片瓦寸草。一百部长篇也难有多少现实的丰富、扭曲、复杂和前所未有的深刻与荒诞。这就是我们的卑微。是卑微的结果,是卑微的所获。所以,我们为卑微而活着,因为卑微而写作,也必将因为卑微而死亡。而今,「红楼梦奖」授于《日熄》这部小说,我想,也正缘于评委们看到了一个或一代、几代卑微的作家与写作的存在,看到了作家们卑微的挣扎和卑微因为卑微而可能的缩命般的死亡。因此,尊敬的评委们,也才要把「红楼梦奖」授于用卑微之笔写就的《日熄》,授于认领了卑微的我,要给卑微以安抚,给卑微以力量,以求卑微可以以生命的名誉,生存下来,使其既能立行于宫殿,又能自由含笑地走出宫殿的大门;让诗人既可在宫殿之内,也可在宫殿之外;可在边界之内,也可在边界之外;从而使他(她)的写作,尽可能地超越现实,超越国度,超越所有的界限,回归到人与文学的生命、人性和灵魂之根本,使诗人及他的卑微可以继续的活着并吟唱;使作家相信,卑微既是一种生存、生命和实在,可也还是一种理想、力量和艺术的永远;是艺术永久的未来。是艺术之所以为艺术的伟大与永恒。使作家相信卑微的生命和力量,甘愿卑微,承受卑微,持久乃至永远地因为卑微而写作,为着卑微而写作。

2016年9月22日

**********************************************************************************

决审委员评语节录

《日熄》是一本象征意义深刻的小说。在本质上,它挖掘人性,也讽刺现实。小说的结构完整而严谨。描写一个村镇里有些人患了梦游症,他们把压抑在潜意识的欲望和暴力都以行动发泄出来,连没有患梦游症的人也乘机奸杀掳掠,后来乱子扩大到整个地区,出现了集体梦游症。梦游症一波一波地扩散,写得井然有序。在时间处理更是精准而有创意。故事的时间由第一天下午五时写到第二天早上九点半,在时空方面加了魔幻的成分。早上六点是整个地区最混乱的时刻,时间从六点就不前行了,直到有人壮烈犠牲,霾雾才散开,人才清醒,时间才运行。 《日熄》不只写人性的黑暗面,也写光明面,小说的叙述者念念是个十四岁的孩子,有一点痴呆,他的小名念念影射《四十二章经》的「念念为善」。念念和他的父母代表社会的良心和正义。家人试图阻止众人梦游。念念的父亲李天保曾为生活而伤害过人,怀着还债的心态,以非常怪诞的方式,把自己化为火球,创造了人为的日出,让时间恢复运行,人间恢复秩序。《日熄》在对人性深刻的描写上,在对心理层次的处理上,在善与恶的对峙上,写得惊心动魄,是一部富魔幻色彩的、意义深刻的小说。

第六届「红楼梦奖」决审主席

澳门大学郑裕彤书院院长

钟玲教授

阎连科的《日熄》让人想起了卡缪的《鼠疫》,小说以象征的手法,写了一个镇上人们一夜之间集体患了梦游症,他们在梦游里互相厮杀、抢劫,陷入犯罪的恐怖之中,究其原因,是因为太阳遭到了遮蔽,陷入日蚀状态的黑暗之中,人们在昏睡不醒中丧失了理性,演绎出种种非理性的可怕行为。

但也有人(如李天保)在梦游中把内心深处的忏悔说了出来,并且一家一户地上门道歉,取得人们的谅解;更有甚者,当他意识到日熄的危险之后,毅然发动昏睡中的村民,以利作诱,指挥村民把大量的尸油推到山顶,用自焚点燃了油,燃起熊熊大火,取代日头,终以唤醒梦游中的村民,迎来了新的一天。

这是一个集体的噩梦书写;这是一个人性的壮烈之歌。在对人性中自私贪婪等丑恶因素的批判的基础上,揭示出人是世界上自我拯救的第一要素。可以说,这是一本中国版的《鼠疫》,却比《鼠疫》更加悲壮、强烈,对人性也有更加深刻的洞察力。

复旦大学图书馆馆长

陈思和教授